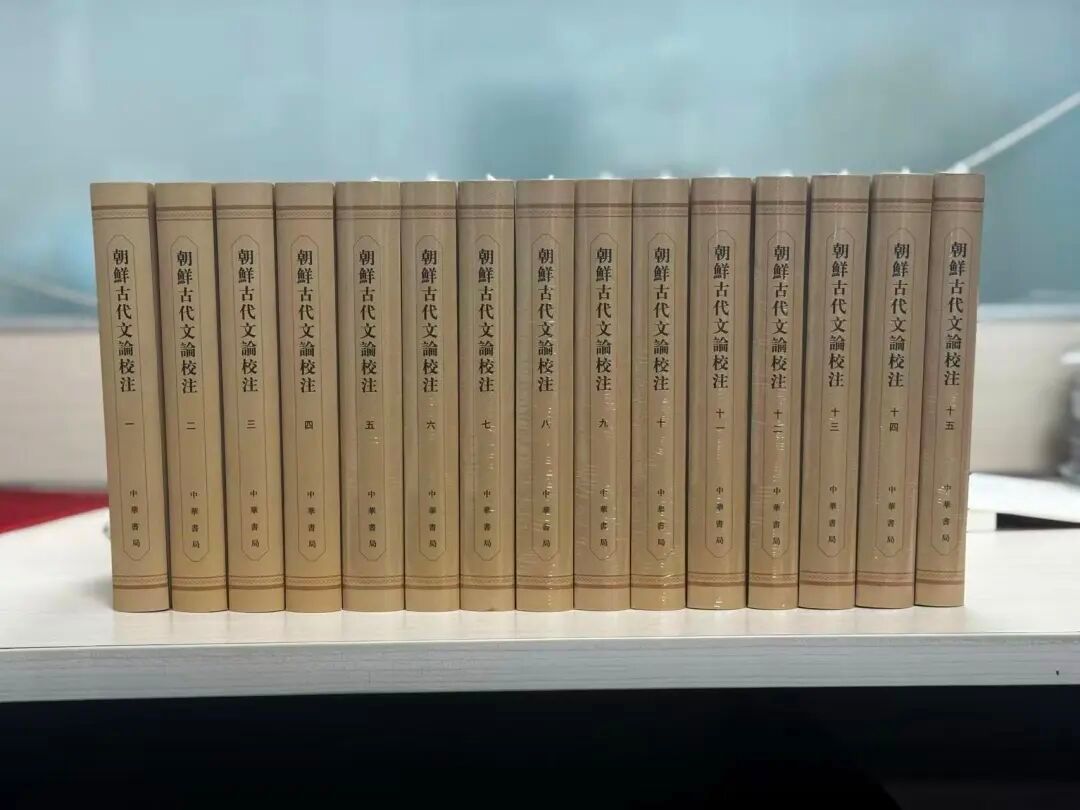

近日,湖南师范大学“东亚古典学研究”团队蔡美花教授主持编纂的《朝鲜古代文论校注》(全15册),由中华书局出版发行。

《朝鲜古代文论校注》(全15册)依据《修正增补韩国诗话丛编》《韩国历代文集丛刊》《韩国古典批评论资料集》《东文选》等古籍文献,对相关文学批评论点进行了系统的辑录、校勘与校注。全书共辑录了朝鲜古代六百余位文人的文论观点。

该书目的出版历时七载,联合延边大学、韩国成均馆大学等国内外高校学者协力完成,系湖南师范大学“语言与文化研究文库”重要组成部分,为国家“双一流”建设学科——外国语言文学学科建设的重要成果。

《朝鲜古代文论校注》(全15册)前言摘录

文/蔡美花

朝鲜古代文论作为域外汉文学批评的一个重要组成部分,以其鲜明的民族底色在东亚汉字文化圈中成为一抹亮丽的人文景观。在此,所称谓的“朝鲜”,系自然地理范畴内的整个朝鲜半岛;所界定的“古代”,以1910年朝鲜王朝终结为时间下限;所指称的“文论”,即文学理论,涵盖朝鲜古代文人借助诗话、序、跋、书信乃至诗歌等各类形式,用以表达其文学思想的所有批评载体。

纵观朝鲜古代文论的发展历程,其呈现出相对明晰的历史分期,大致可划分为新罗时期、高丽时期以及朝鲜王朝时期三个主要阶段。新罗时期(7世纪至9世纪)文学理念尚处萌芽阶段,其表现为对诗歌神圣性与抒情性的质朴认知。新罗崔志远的诗文创作及文学思想奠定了朝鲜古代文论的儒化倾向。到了高丽时期(10--14世纪)朝鲜古代文论初具规模,特别是宋代“诗话”的传入,为朝鲜古代文人提供了展开文学论争的话语空间,通过“宗宋”与“宗唐”的广泛论辩,激发了朝鲜古代文人的理论自觉,李仁老、李奎报、崔滋与李齐贤等文论家借助诗话等批评形式,逐渐使朝鲜古代文论趋于体系化。进入朝鲜王朝时期(14世纪末--20世纪初),朝鲜古代文论蓬勃发展并达于鼎盛。早期深受程朱理学影响,追求文学批评的伦理价值,“文以载道”的诉求长期居于主流。中期之“宗唐”“宗宋”论争的白热化,无疑强化了朝鲜古代文论的深度。后期以实学派为主导的现实主义文学思潮呼唤民族意识的觉醒,大力倡扬极具自我民族身份认同感的“朝鲜风”或“我邦之文”,使朝鲜古代文论呈示出鲜明的民族主体性与强烈的现实主义批判精神。徐居正、李睟光、朴趾源、李德懋等一大批文人,共同推动了朝鲜古代文论走向高峰。

通过对朝鲜古代文论发展脉络的系统梳理,可观察到其与中国文论传统存在亲缘关联是一个不争的事实。在批评形式方面,朝鲜古代文人不但以汉字为话语媒介,而且其批评样式如诗话、序、跋及书信等在形制上与中国传统如出一辙。文论概念与范畴方面,朝鲜古代文论家在进行文学批评的过程中,对源自中国文论的术语、典故、概念与范畴等信手拈来,运用自如,他们往往直接以“气”“意”“神”“境”“自然”“天机”“神韵”“格调”等作为文学批评的衡量标准。文学理念方面,中国文论的“言志”与“缘情”传统,也一直是朝鲜古代文论最根本的价值诉求与至高理想,这在朝鲜古代文论中俯拾即是。审美理想方面,基于汉字书写的亲缘性,朝鲜古代文论在审美追求上与中国文论存在着普遍的“共情”现象。如朝鲜文人之“文以载道”“温柔敦厚”的审美理想,与儒家文论伦理化的审美倾向一脉相承;朝鲜诗家对“风流”“天机”“自然”与“天真”风格的崇尚,与道家“清水出芙蓉,天然去雕饰”的审美境界心有灵犀。

中国文论传统虽为朝鲜古代文论的形成提供了理论渊源,然而本质上,朝鲜古代文论并非亦不可能是对中国文论的简单复制,而是经历了一个由接受到转化,最终实现创新的复杂而漫长的蜕变历程。英国批评家丹纳认为,任何一个文学现象都在其种族、环境及时代因素的制约下,而形成其不可复制的独特样貌。由此观之,朝鲜古代文论通过汲取中国传统的有益养分,激发了其民族主体意识的觉醒,进而培植出具有本民族特色的文论样态。

首先,批评对象的转变与扩展。为国语文学(使用朝鲜谚文创作的时调、歌辞及盘骚里等)赋予正当性,是朝鲜古代文论本土化过程中极具革命性的标志。中国文论的批评对象以汉诗文为主,而朝鲜古代文论则为被贬低为“俚语”“俗谣”的国语文学寻找理论依据、进行价值重判,进而提出“真诗在民间”的口号,是朝鲜古代文论本土化批评实践的开创性表现。

其二,文论范畴的重构与转化。朝鲜文人在借鉴中国文论范畴的实践中,常常自觉或不自觉地融入本民族的独特认知与情感。如朝鲜文论中的“神韵”说,与“风流”“自然”“天机”等范畴相结合,旨在追求一种“天趣自然”的审美境界,彰显了朝鲜文论的独立探索。更为明显的是其对“性情”与“真情”的极端化追求,朝鲜文论在中国文论“言志”“缘情”传统的基础上,尤为突出“真”的至高价值,甚至将其作为批判中国那种重文轻质之华丽文风、彰显自身价值诉求的理论武器。例如朝鲜文人强调诗歌创作必须抒发个人的生命情感与民众的真实情愫,甚至认为只要是“真”的诗歌,其价值就高于刻意模仿中国典故的虚假之作。从高丽李奎报反对“蹈袭”到朝鲜朝晚期朴趾源倡扬“模写真境,切近情理”,体现了朝鲜诗家对文学批评之民族主体性之“真”的不懈追求。

其三,审美趣味的反思与自觉。朝鲜曾长期以“小中华”自称,意味着其对中华文明的尊崇。明清易代之后,他们甚至认为其在一定程度上比当时的清朝更多地保存了中华文明的传统。这种由“慕华”到“慕我”的转变,使朝鲜文人在文学层面上大力追求更能彰显其“纯正”与独特的“朝鲜风”,这是其审美本土化最鲜明的旗帜。其实这种集体无意识作为一股暗流一直在涌动。“海东江西诗派”之谓,绝非简单的附和,而是借助表现与盛赞朝鲜本土风物、历史与神话传说以及人情世态等,以彰显其民族文化的自信与自尊。

其四,现实精神的倡导与确立。17世纪末朝鲜实学派的兴起,强调文学的社会价值必须追求“实事求是”“利用厚生”,并有益于国计民生与社会改革的责任担当。同时,一些朝鲜文人猛烈批判朝鲜文坛的拟古主义与形式主义文风,主张文体解放与语言革新,并高举现实主义的大旗,极力推崇“个性”与“真情”。实学派的批判现实主义精神,为后世朝鲜的开化思想与近代文学运动奠定了坚实的基础。

朝鲜文论的本土化诉求,表明其在文论体系构建的过程中始终保有清醒的独立主体性,同时,也是一个系统性的,并由内而外的民族文化自觉的心路历程。从理论构建看,朝鲜文论不但转化了中国范畴,而且整体上突出“风流”与“真情”的价值取向;从批评对象看,其突破汉文学传统的束缚,将本土化文学置于理论视域并进行价值重构;从审美追求看,其积极倡扬“我东”风格,完成了文化心态的转变;从文学精神看,其最终扛起现实主义大旗,强化了充溢着生命活力的现实主义文论。概而言之,朝鲜古代文论不是中国诗学域外流播的影子,是由接受、转化而增值为东亚汉文化视域内一个颇具独立品格与民族特性的相对完整的诗学体系。

编辑:宣鸣宇

审核:杨 安